United States

アメリカ合衆国のコンテキスト アメリカ合衆国

- アメリカ合衆国

- United States of America

- 国の標語:E pluribus unum(1776年8月 - 現在)

(ラテン語:多数から一つへ)

In God We Trust(1956年7月 - 現在)

(英語:我らは神を信ずる)

Annuit cœptis

(ラテン語:神は我らの企てに与し給えり)

Novus ordo seclorum

(ラテン語:時代の新秩序) - 国歌:The Star-Spangled Banner(英語)

星条旗

アメリカ合衆国(アメリカがっしゅうこく、英語: United States of America)は、北アメリカに位置し、大西洋および太平洋に面する連邦共和制国家。首都はコロンビア特別区(ワシントンD.C.)。

アメリカ合衆国(...続きを読む

- アメリカ合衆国

- United States of America

- 国の標語:E pluribus unum(1776年8月 - 現在)

(ラテン語:多数から一つへ)

In God We Trust(1956年7月 - 現在)

(英語:我らは神を信ずる)

Annuit cœptis

(ラテン語:神は我らの企てに与し給えり)

Novus ordo seclorum

(ラテン語:時代の新秩序) - 国歌:The Star-Spangled Banner(英語)

星条旗

アメリカ合衆国(アメリカがっしゅうこく、英語: United States of America)は、北アメリカに位置し、大西洋および太平洋に面する連邦共和制国家。首都はコロンビア特別区(ワシントンD.C.)。

アメリカ合衆国(United States of America)の頭文字を取って「U.S.A.」もしくは「USA」、合衆国(United States)の頭文字を取って「U.S.」もしくは「US」、または単にアメリカ(America)とも称される。

日本語においては、アメリカの漢字音訳から亜米利加、米国(べいこく)または単に米(べい)とも称される。

詳細について アメリカ合衆国

- 通貨 アメリカ合衆国ドル

- 母国語表記 United States

- 呼び出しコード +1

- インターネットドメイン .us

- Mains voltage 120V/60Hz

- Democracy index 7.92

- 人口 331449281

- 領域 9826675

- 駆動側 right

- 詳細は「アメリカ合衆国の歴史」を参照新大陸の到達

1620年、メイフラワー誓約の署名

1620年、メイフラワー誓約の署名 続きを読むもっと読む詳細は「アメリカ合衆国の歴史」を参照新大陸の到達

続きを読むもっと読む詳細は「アメリカ合衆国の歴史」を参照新大陸の到達 1620年、メイフラワー誓約の署名

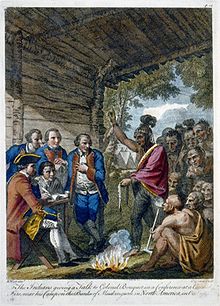

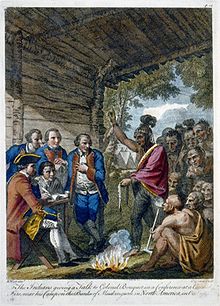

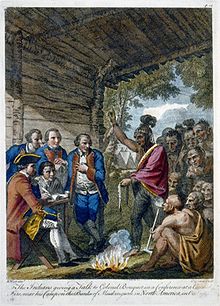

1620年、メイフラワー誓約の署名 1764年、ヨーロッパ人(左)と会うネイティブ・アメリカン(右)

1764年、ヨーロッパ人(左)と会うネイティブ・アメリカン(右)イタリア(ジェノヴァ)人のクリストファー・コロンブスはスペイン女王イサベル1世の承諾を受け、大西洋周りによるアジア諸国への到達を志したが、1492年に現在の西インド諸島にたどり着いた。当初は東アジアの一部と考えられていたが、現在の大陸名の由来ともなるイタリアの探検家アメリゴ・ヴェスプッチの主張をもとに新たな大陸とされた。その後、ドイツの地図製作者マルティン・ヴァルトゼーミュラーがアメリカ大陸と命名し、その名が定着していった。

これを契機に、ヨーロッパ諸国によるアメリカ大陸への侵略が開始した。イタリアのジョン・カボットが北アメリカ大陸の東海岸を探検し、イギリスがニューイングランド植民地の領有を宣言し、フランスもジャック・カルティエがセントローレンス川を探検したあと、その一帯をヌーベルフランス植民地とするなど、南北アメリカ大陸の探検と開拓が開始した。

のちに、アメリカ人は「明白な天命(マニフェスト・デスティニー)」をスローガンに奥地への開拓を進め、たとえ貧民でも自らの労働で土地を得て豊かな暮らしを手にすることができるという文化を形成して「自由と民主主義」理念の源流を形成した。その成功が誇張も含めて旧大陸に伝来し、さらに各地からの移民を誘発することになった。それと同時に、先住民であるネイティブ・アメリカンと協調・交易する一方で、虐殺や追放をして彼らの土地を強奪していった。

「:en:Native Americans in the United States#Removals and reservations」を参照グレートブリテン王国(イギリス)からの独立 ジョン・トランブル画『独立宣言』:1776年、第2回大陸会議へ草稿を提示する5人の委員

ジョン・トランブル画『独立宣言』:1776年、第2回大陸会議へ草稿を提示する5人の委員 国璽(表)

国璽(表) 国璽(裏)

国璽(裏)北米大陸にヨーロッパ諸国が植民地支配を展開する中、イギリスと13植民地との間に経済・租税措置を巡って対立が生じた。1775年にアメリカ独立戦争が勃発すると、1776年7月4日に独立宣言を発表し、イギリスの優位性を崩すためにフランスと同盟を締結した。

13植民地の独立とアメリカ合衆国の建国この7月4日は現在も「独立記念日」として、クリスマス、感謝祭と並び、米国の代表的な祝日とされる。13植民地が勝利すると1783年にパリ条約が締結され、「アメリカ合衆国」として正式に独立(建国)し、独立した13州に加えてミシシッピ川以東と五大湖以南をイギリスから割譲された。

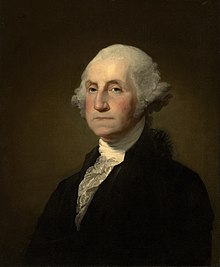

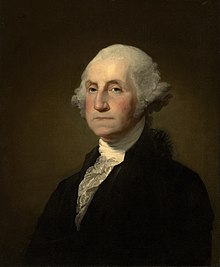

初代アメリカ合衆国大統領 ジョージ・ワシントン。アメリカ合衆国 建国の父の一員とされている。

初代アメリカ合衆国大統領 ジョージ・ワシントン。アメリカ合衆国 建国の父の一員とされている。1787年9月17日には、連合規約に代わる中央集権的な合衆国憲法が激論の末に制定された。1789年3月4日に発効され、同年に初代大統領として大陸軍司令官であったジョージ・ワシントンが就任した。

アメリカは、「自由」と「民主主義」を標榜したことから、近代の共和制国家としても、当時としては稀有な民主主義国家であった。しかし、女性やアフリカ大陸から強制的に連行させられた黒人奴隷、アメリカ先住民の権利はほとんど保障されなかった。その結果、奴隷制度と人種差別が独立後のアメリカに長く残ることとなった。

西部開拓と南北戦争 米国の領土拡張の推移である。18世紀以後、各領土は州として承認された。

米国の領土拡張の推移である。18世紀以後、各領土は州として承認された。 南北戦争で事実上の決戦となったゲティスバーグの戦い

南北戦争で事実上の決戦となったゲティスバーグの戦い北西インディアン戦争勝利により、1795年に北西部を獲得した。未開の地であった西部の勢力拡大を企図して、1803年のフランス領ルイジアナ買収を実施したが、イギリスが西部開拓を阻んだため、1812年に米英戦争が勃発するも1814年にガン条約を締結して事態は収拾し、西部へ進出した。入植時からの先住民との戦争を継続しながらも、1819年のスペイン領フロリダ買収、1830年のインディアン移住法によりインディアンを強制的に西部に移住させると、1836年のメキシコ領テキサスでのテキサス共和国樹立と1845年のアメリカへの併合、1846年のオレゴン条約、および米墨戦争によるメキシコ割譲により、領土は西海岸にまで達した。現在のアメリカ本土と呼ばれる北米大陸エリアを確立したのである。

それと同時期に遠洋捕鯨が盛んになり、太平洋にも進出を開始した。1850年代、鎖国状態だった日本へ食料や燃料調達のために開国させることを目的に米軍艦を派遣した。2つの不平等条約を締結した上で開国させた。以後、アジア外交にも力を入れるようになった。

1861年、奴隷制廃止に異を唱えて独立宣言を発した南部の連合国と北部の合衆国の間で南北戦争が勃発し、国家分裂の危機を迎えた。これを受けて1862年に当時の大統領エイブラハム・リンカーンによって奴隷解放宣言が発表され、1865年に南北戦争はアメリカ合衆国の勝利で終結し、アメリカ連合国は解体された。しかし、法の上でのアフリカ系アメリカ人や先住民など、その他の少数民族に対する人種差別はその後も継続することになる。

南北戦争後、鉄道網の発達と共に本格的な西部開拓時代に突入した。19世紀後半には、鉄鋼業や石油業が繁栄したことによってアメリカ経済が大きく躍進することになった。

海外進出 移民流入の主な玄関口であったニューヨーク・エリス島

移民流入の主な玄関口であったニューヨーク・エリス島南北戦争後も諸外国との戦争などを通して、海外領土の拡大が続けられた。1867年にはアラスカをロシア帝国から購入し、1898年にはハワイ王国が併合され、スペインとの米西戦争に勝利してグアム、フィリピン、プエルトリコを植民地にし、キューバを保護国に指定した。これにより、現在の北米・太平洋圏でのアメリカ領土が確立した。1899年から1913年にかけてフィリピンを侵略した。

米比戦争を勃発しアメリカ合衆国が勝利した後には数十万人のフィリピン人を虐殺した上で独立運動を鎮圧した。1900年には義和団の乱平定に連合軍として清に派兵した。1910年代から外国人土地法を徐々に施行し、有色人種に対する圧力を強化した。1919年、「国際連盟規約」中に人種差別の撤廃を明記するべきという 人種的差別撤廃提案に当時のアメリカ合衆国大統領ウッドロウ・ウィルソンは反対した。

第一次世界大戦1914年7月28日にヨーロッパで勃発した第一次世界大戦では、当初は中立を守る一方で、1915年にハイチ、1916年にドミニカ共和国に出兵して占領し、軍政を展開したことで西半球における権益確保政策を進めた。ルシタニア号事件などの影響もあり、次第に連合国(イギリス、フランス、イタリア、日本など)に傾き、1917年には連合国側として参戦した。1918年には共産主義の拡大を警戒してシベリア出兵を実施した。

1918年11月11日に終結した第一次世界大戦後は、1919年のパリ講和会議で当時の大統領ウッドロウ・ウィルソンの主導によって国際連盟設立と人種差別撤廃案阻止[1]に大きな役目を担う。モンロー主義を提唱してヨーロッパへの不干渉およびラテンアメリカに対する権益の維持をしようとするアメリカ合衆国上院の反対により連盟への加盟こそ実現はしなかったものの、他の戦勝国とともに5大国の一員として注目された。

国内では首都ワシントンをはじめとする多くの都市で「赤い夏」などの人種暴動により数万人が死傷した[2]。1924年には排日移民法を施行して人種差別政策を強めた。1927年に出兵していたニカラグアでサンディーノ将軍の率いるゲリラが海兵隊を攻撃したため、1933年にアメリカ軍はニカラグアから撤退し、従来の政策から善隣外交(Good Neighbor policy)に外交政策を移行した。

第一次世界大戦 戦勝後続く1920年代のバブル経済に基づく空前の繁栄「轟く20年代」が起こるが、1929年10月29日ウォール街・ニューヨーク証券取引所で発生した株の大暴落「暗黒の木曜日」が契機となり、1939年まで続く世界恐慌が始まった。この世界恐慌によって、労働者や失業者による暴動が頻発するなど多大な社会的不安を招いた。当時の大統領フランクリン・ルーズベルトが実施したニューディール政策により経済と雇用の回復を目指したものの、1930年代末期まで経済も雇用も世界恐慌以前の水準には回復せず、第二次世界大戦の戦時経済によって世界恐慌以前の水準を上回る、著しい経済の拡大と雇用の回復が実現された。

一方で、ドイツ、イタリア、日本などでナチズム、ファシズム、軍国主義が台頭し始め、のちの第二次世界大戦の起因となった。

第二次世界大戦に勝利 第二次世界大戦中、オマハ・ビーチに接近する米軍

第二次世界大戦中、オマハ・ビーチに接近する米軍1939年9月1日にドイツ軍がポーランドに侵攻し、ヨーロッパで第二次世界大戦が勃発した当初は中立政策は維持していたものの、1941年にはレンドリース法の施行により、イギリス・ソビエト連邦・自由フランス・中華民国に大規模な軍需物資の支援を実施し、日本のアジア進出に対してABCD包囲網を形成した。1941年12月7日(日本時間:12月8日)に日本軍による真珠湾攻撃があり、これを契機にイギリスやソ連が中心となっていた連合国の一員として参戦した。開戦後まもなく、日系アメリカ人や南米諸国の日系人のみを強制収容所に連行した(日系人の強制収容)。日系人男性はアメリカ兵として忠誠を示すために戦闘に参加した。日本海軍機によるアメリカ本土空襲などの、数回にわたる西海岸への攻撃はあったものの、本土への被害はほとんどなく、事実上の連合諸国への軍事物資の供給工場として機能し、あわせてドイツ、イタリア、日本の三国同盟を軸とする枢軸国との戦闘でも大きな役割を果たした。1943年ごろからはヨーロッパ戦線や南太平洋戦線において本格的な反攻作戦を開始し、ドイツや日本に対する戦略爆撃・無差別爆撃を実施した。日本本土空襲の中でも、1945年3月10日の東京大空襲では推定約14万人が死傷した。

1945年5月8日にはドイツが連合国に対して無条件降伏した。1945年8月には、イタリアやドイツなど枢軸国からの亡命科学者の協力を得て原子爆弾を完成した。同年、世界で初めて一般市民を標的に日本の広島(8月6日)と長崎(8月9日)に投下し、人類史上初の核兵器による攻撃で推定約29万人が死傷した。続いて同年8月15日には日本もポツダム宣言受諾により降伏し、同年9月2日の日本全権による降伏文書調印をもって第二次世界大戦は終戦した。

第二次世界大戦以前は非戦争時にはGDPに対する軍事費の比率は1%未満から1%台で、GDPに対する軍事費の比率が低い国だったが、第二次世界大戦で史上最大の軍拡(後述)を実施したことで、著しく軍事偏重状態になり、軍産複合体が政治に影響力を行使する恐れがあると批判されるようになった。

連合国の戦勝国の一国となったうえに、主な戦場から本土が地理的に離れていたことから国土にほとんど戦災被害を受けなかった。戦勝国として日本の委任統治領であったマーシャル諸島、マリアナ諸島、カロリン諸島などの太平洋の島々を新たに信託統治領として獲得するとともに、敗戦後の日本やドイツをはじめ占領した。1946年からマーシャル諸島でクロスロード作戦などの大規模な原水爆実験を繰り返して核大国としての地位を固める。核拡散防止条約(NPT)はアメリカを核兵器国と定義し、原子力平和利用の権利(第4条)と核不拡散(第1条)・核軍縮交渉(第6条)義務を定めている[3]。

以後、世界最強の経済力と軍事力を保持する超大国として、「自由と民主主義」の理念を目的もしくは大義名分として冷戦期およびそれ以後の外交をリードする事になる。

戦後とソ連との冷戦 1985年、ジュネーブにて、ミハイル・ゴルバチョフ・ソ連書記長と会談する米大統領ロナルド・レーガン

1985年、ジュネーブにて、ミハイル・ゴルバチョフ・ソ連書記長と会談する米大統領ロナルド・レーガン第二次大戦後は、連合国としてともに戦ったソ連との冷たい戦争が始まった。一時は上院議員ジョセフ・マッカーシーらに主導された赤狩り旋風(マッカーシズム)が発生するなど、世論を巻き込んで共産主義の打倒を掲げた。

冷戦においては、ソ連を盟主とした東側諸国の共産主義・社会主義陣営に対抗する西側諸国の資本主義・自由主義陣営の盟主として、西ヨーロッパ諸国や日本、韓国、台湾(中華民国)などに経済支援や軍事同盟締結などで支援した。共産主義国家を除く世界の大半の国に影響力を広めることになった。

アメリカ合衆国は北大西洋条約機構(NATO)によって、ソビエト連邦はワルシャワ条約機構によって他国に多数の自国の軍事基地を設立させていった。核兵器を保有していないドイツやイタリア、オランダなどの国内にも米軍基地の他にアメリカ軍の核兵器を設置した(核シェアリング)。しかし、発射の決定権は全てアメリカ連邦政府が保持していたため安全保障面で疑問視された。

戦勝国であり核兵器までも保有しているイギリスにも1万人を超えるアメリカ兵と在英アメリカ軍が駐留し、西側諸国の上空を守っていた。アジアでも朝鮮戦争停戦後、韓国には在韓米軍が駐留した。戦後の日本も在日米軍が数万人駐留しており、日本国内に唯一駐留する外国軍でもある。

同時に南アメリカもアメリカ合衆国の政策の影響力により、アメリカ合衆国寄りとして政策を続けられたため、合衆国の裏庭と批判されるほどであった(その際にも米州機構と呼ばれる軍事同盟を締結させた。現在でも破棄されておらず本部はアメリカ合衆国のワシントンD.C.にある)。

朝鮮戦争、ベトナム戦争、グレナダ侵攻など世界各地の紛争に介入している。グレナダ侵攻の際は宣戦布告を行わないまま開始した。ベトナム戦争ではトンキン湾事件で事実を一部捏造し本格的介入に踏み込んだ。核兵器の製造競争などもあり、ジョン・F・ケネディ政権下の時代にソ連との間でキューバ危機が起こるなど、核戦争の危機もたびたび発生した。

冷戦中に「自由と民主主義の保護」の理念を掲げたが、国益追求もひとつの目的でもあった。実力行使で理念と矛盾する事態を発生させ、ベトナムへの介入は西側・東側諸国を問わずに大きな非難を呼び、国内世論の分裂を招いた。「反共産主義」であるという理由だけでアジアやラテンアメリカ諸国をはじめとする世界の右派軍事独裁政府への支援や軍人に対してもパナマの米州学校で「死の部隊」の訓練を行った。こうして育てられた各国の軍人は母国でクーデターや内戦を起こし、母国民に対して政治的不安定と貧困をもたらす結果となった。

同時に、大戦の後遺症に苦しむ同盟国への支援と安全保障の提供は、経済成長をもたらす一因ともなって東側との大きな生活水準格差を生み出し、のちに東欧革命の原動力の起因となった。

人種差別と公民権運動「民主主義国家」を標榜するアメリカであったが、1862年の奴隷解放宣言以降や第二次世界大戦後に至っても南部を中心に白人による人種差別が法律で承認され、一部の州では結婚も禁止する人種差別国家でもあった。1967年まで16州で白人が非白人と結婚することを禁じていたが、アメリカ最高裁判所が異人種間結婚を否定する法律を憲法違反と判断した[4]。1960年代にはこのような状態に抗議するキング牧師を中心としたアフリカ系アメリカ人などが、法の上での差別撤廃を訴える公民権運動を行った結果、1964年7月に当時の大統領リンドン・ジョンソンの下で公民権法(人種・宗教・性・出身国による差別禁止)が制定された。

しかし、その後も差別撤廃のための法的制度の整備は進んだものの、現在に至るまでヨーロッパ系移民およびその子孫が人口の大半を占め、社会的少数者の先住民やユダヤ系移民、非白人系移民とその子孫(アフリカ系、ヒスパニック、アジア系など)などの少数民族に対する人種差別問題は解消していない(アメリカ合衆国の人種差別)。それは就職の際の格差などから、警察官が人種の相違を理由に不公平な扱いをしたといった問題としてロス暴動のような大きな事件の原因となることすらある。アフリカ人への奴隷貿易や先住民虐殺の国家的行為に基づく歴史的事実については、連邦政府としては未だに謝罪をしていない。

人権擁護団体「南部貧困法律センター」によると、2009年にバラク・オバマという初のアフリカ系黒人大統領が誕生して以降、ヨーロッパ系白人の非白人種に対する反発が強くなり、人種偏見に基づくとみられる事件が増加および過激化しており[5][6][7]、南部では共和党員の約半数が異人種間結婚(白人と非白人の結婚)は違法にするべきと世論調査会社「パブリック・ポリシー」の調査に回答している[8]。

冷戦終結と貿易赤字と単独主義石油ショック以降の原油の値上がりによって基幹産業のひとつである自動車産業などが大きな影響を受け、1970年代以降は日本などの先進工業国との貿易赤字に悩ませられることとなる。しかしこの頃よりハイテク・半導体技術と産業、とりわけ集積回路がムーアの法則に従って急速に発達し始め、のちのAI革命に繋がった。

1980年代に入ると、日本との貿易摩擦が表面化し、日本との経済的な対立を引き起こした。労働者がハンマーで日本製品を壊すという現象も発生した。バブル崩壊以降は日本との経済的な対立はしていないものの、近年は、中国に対する貿易赤字が膨張しているほか[9]、インドなどへの技能職の流出が問題となっている。

1989年の冷戦終結と1991年のソビエト連邦の崩壊によって、結果的に事実上アメリカ合衆国側(自由主義陣営)の勝利となり、以後唯一の超大国として「世界の警察(globocop)」と呼ばれ[10][11][12][13][14][15][16]、冷戦後の世界はパクス・アメリカーナとも呼ばれるようになった。

冷戦時代から引き続いて、日本、韓国、サウジアラビア、ドイツ、イギリス、イタリア、オーストラリア、イタリア、エジプト、ベルギー、スペインやトルコ、ルーマニアやデンマークなど国外の戦略的に重要な地域に米軍基地を現在も駐留・維持し続け、1989年にはパナマ侵攻、1990年には湾岸戦争と各国の紛争や戦争に介入した。パナマ侵攻は国連での手続きもないアメリカ単独の武力侵攻のため、国連総会は軍事介入を強く遺憾とする決議を採択した[17]。

経済がグローバル化し冷戦時代に軍事用として開発されたインターネット・ITが民間に開放され、流行した。1993年からの民主党のビル・クリントン政権下では、ITバブルと呼ばれるほどの空前の好景気を謳歌した。

テロとの戦い 2001年9月11日の同時多発テロ事件におけるロウアー・マンハッタンの旧ワールドトレードセンター

2001年9月11日の同時多発テロ事件におけるロウアー・マンハッタンの旧ワールドトレードセンター 跡地に建設された1 ワールドトレードセンター

跡地に建設された1 ワールドトレードセンター21世紀に入って間もなく、2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件を境に「テロとの戦い」を宣言して世界の情勢は劇的に変化し、各国間の関係にも大きな変化が起こるきっかけとなった。ただし、このテロ事件を起こしたアルカーイダの母体となる組織に、ソ連のアフガニスタン紛争時に資金提供していたのは米国であった[18]。

同年、当時の大統領ジョージ・W・ブッシュは、テロを引き起こしたアルカーイダをかくまったタリバーン政権を攻撃するため、10月にアフガニスタン侵攻を開始した。約3か月で目的を達成し、傀儡政権を樹立したが、タリバーンを全滅することはできず、危害を加えたことで市民からも支持されず[19]、統治に約20年と2.26兆ドルを費やした後[20]、最終的に米軍は撤退し、タリバーンは急速に勢力を回復して再び政権を奪還。米国最長の戦争は「敗北」とも言われる幕引きとなった[21]。

後述のイラク戦争も含めた中東作戦では、戦死者以上の自殺数を出した兵士の心的外傷後ストレス障害(PTSD)が社会問題になった[22][23]。

イラク戦争2002年にはイラン、イラク、北朝鮮を悪の枢軸と呼び、2003年3月には、イラクを大量破壊兵器保有を理由にイラク戦争に踏み切ったが、大量破壊兵器は見つからず「石油を狙った侵略行為」と批判する声があがった。のちにブッシュはイラクの大量破壊兵器保有の情報が誤りであったことを認めた。

2005年には、テロ対策を目的に連邦情報機関が大統領令に基づき、具体的な法令的根拠・令状なしに国内での盗聴・検閲等の監視が可能となり、アメリカで事業展開する通信機器メーカーはすべて製品にこれを実現する機能を具備することが義務付けられている(詳しくはCALEA)。

ノーベル平和賞を受賞した南アフリカ共和国のデズモンド・ムピロ・ツツ元南アフリカ聖公会大主教は、イラク戦争開戦の責任を問い、ジョージ・W・ブッシュ大統領とトニー・ブレア元英国首相をアフリカとアジアの指導者たちと同様に裁くため国際刑事裁判所に提訴するよう呼び掛けている[24]。

2008年米大統領選で、イラク戦争を「間違った戦争」と批判し、駐留米軍の早期撤退を公約とするバラク・オバマが当選。2019年1月に就任すると、翌月には2010年8月末までにイラクからほとんどの米軍部隊を撤退させ、同国での戦闘任務を終了させることを発表した[25]。度々の延期がありながらも、2011年末の完全撤退が決まり、2011年12月14日にオバマはイラク戦争終結を宣言した[26]。しかし、その後ISILが台頭したことで2014年に再派遣し、2022年になっても駐在させている[27]。イラク議会選挙では反干渉を掲げる政党が勝利している[28]。

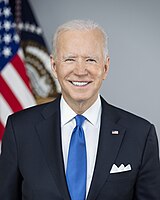

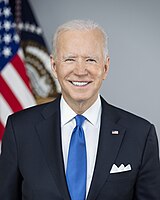

一極支配の弱まりと中国との対立 ジョー・バイデン

ジョー・バイデン

第46代大統領 カマラ・ハリス

カマラ・ハリス

第49代副大統領オバマは「変革」と「国際協調」を訴え、人種差別のさらなる解決や国民皆保険の整備、グリーン・ニューディールなどの政策を通じた金融危機、環境問題、国際情勢の改善に積極的に取り組むことを表明した。オバマが「アメリカは世界の警察をやめる」と宣言してからは[29][30]、中国とロシア、イランとのなどの対立が起きている。

2017年、「アメリカ第一主義(アメリカ・ファースト)」を掲げた実業家出身で政治と軍事の経歴のないドナルド・トランプが大統領に就任した。トランプはTPPやパリ協定、イラン核合意などの国際協定から次々に離脱。日本やヨーロッパ諸国からの批判が相次いだ。その後もメキシコからの不法移民対策として国境に壁を築き始めるなど、孤立主義を深めていく。また政権下では国務長官をはじめ政府高官が次々に交代するなど、政治的にも混乱した。

2020年1月にはアメリカ軍主導によってバグダード国際空港そばを走行中のガーセム・ソレイマーニーら10人をMQ-9 リーパーの攻撃で殺害した。イランも報復を宣言し在イラク米軍基地攻撃を実行[31]した。この際、世界では「第三次世界大戦」がトレンド入りするほどの緊張[32]があった。

2020年1月後半から新型コロナウイルス感染症の世界的流行が発生。アメリカはパンデミック中心地の一つとなり、多数の死者を出したほかロックダウンなどで経済的にも大きな打撃を受ける。また白人警察による黒人差別問題によってブラック・ライヴズ・マター運動を始めとする人種間、イデオロギー間での分断が深まっていった。この年の大統領選挙では民主党の重鎮であるジョー・バイデンが勝利したが、トランプは敗北宣言を行わず、選挙で不正が行われたと主張した。しかし、この対立が引き金となって、2021年には合衆国議会議事堂が暴徒に襲撃される事件が発生した。バイデンはウイグル自治区をめぐる疑惑や台湾問題などの人権問題、そして経済分野において中国との対立を深めている(新冷戦[33]も参考)。新型コロナウイルスによってアジア系アメリカ人への差別や再び発生した黒人殺害問題[34]によって全米で大規模なデモや分裂が再び深刻になっている。

^ 憲政の政治学 坂野 潤治・小林 正弥・新藤 宗幸 (編集) 東京大学出版会 2006/01 ISBN 4-13-030138-1 ^ 国家と人種偏見 ポール・ゴードン・ローレン著 大蔵雄之助訳 阪急コミュニケーションズ 1995/09 ISBN 4-484-95112-6 ^ 核兵器不拡散条約(NPT)の概要 外務省 2010年6月 ^ http://jp.wsj.com/US/node_394334?google_editors_picks=true[リンク切れ] ^ 米国内で右派武装集団が活発化、黒人大統領の誕生が影響との報告 AFP, 2009年08月13日 ^ 3人銃殺の容疑者はKKK元幹部の白人男性――米国で会員増やすヘイト団体 週刊金曜日ニュース、2014年5月19日 ^ 「黒人大統領」にうごめく白人優越主義-米国Archived 2011年11月6日, at the Wayback Machine.クリスチャン・サイエンス・モニター、2008年11月24日[リンク切れ] ^ 「異人種間結婚は違法とすべき」 NewslogUsa,マクレーン末子、April 26, 2011 ^ 済龍 China Press『アメリカ4月対中貿易赤字$241億(2013)』 ^ Essay;Where Is Globocop? - New York Times ^ Bosnia Is Serbo-Croatian for Arms Bazaar;Globocop? ^ Playing Globocop - Newsweek ^ Max Boot:ObamaCare and American Power - WSJ.com ^ Pentagon steps closer to 'GloboCop' role - Asia Times Online ^ Time to get tough on defense spending - Washington Post ^ The Reluctant Globocop:What Is NATO's Role? - SPIEGEL ONLINE ^ 知恵蔵2013 ^ “Frankenstein the CIA created”. The Guardian. (1999年1月17日) ^ “タリバンのアフガニスタン速攻制圧なぜ? 7年前から「寸止め」、農村支配で都市包囲”. 朝日新聞GLOBE+. 2022年8月13日閲覧。 ^ “アフガン戦争のコストは20年間で「250兆円」、米大学が試算”. Forbes JAPAN. 2022年8月12日閲覧。 ^ 「焦点:米国最長の戦争「敗北」で幕、失策を重ねたアフガン20年」『Reuters』、2021年8月17日。2022年8月13日閲覧。 ^ “「生還した兵士200万人のうち50万人が精神的な傷害を負い、毎年250人が自殺する」戦争が生み出す「未来の自殺者」”. ハフポスト. 2022年8月13日閲覧。 ^ “戦死者の4倍以上…PTSDで命を絶つ米兵たち 対テロ戦争20年の代償” (日本語). 西日本新聞me. 2022年8月13日閲覧。 ^ http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2012090200207[リンク切れ] ^ “オバマ大統領、イラク駐留米軍の撤退計画を発表”. www.afpbb.com. 2022年8月13日閲覧。 ^ “米大統領がイラク戦争終結を宣言、「多大な業績」と評価”. Reuters. (2011年12月15日) 2022年8月13日閲覧。 ^ “駐イラク米軍2500人、戦闘任務を終了 撤退はせず助言や訓練専念”. 朝日新聞デジタル. 2022年8月13日閲覧。 ^ “イラク議会選、分断加速 反米・イラン勢力軸に連立協議”. 日本経済新聞. 2022年8月13日閲覧。 ^ [FT]米国が苦悩する「世界の警察」という責務 ^ 一般教書「脱・世界の警察」外交は忍耐と抑制 ^ Coles, Gordon Lubold, Nancy A. Youssef and Isabel (2020年1月8日). “Iran Fires Missiles at U.S. Forces in Iraq” (英語). Wall Street Journal. ISSN 0099-9660 2021年4月14日閲覧。 ^ “イラン戦争間近? アメリカで「#第三次大戦」がトレンド入り、若者は徴兵パニック” (日本語). Newsweek日本版 (2020年1月8日). 2021年4月14日閲覧。 ^ ““新冷戦”米中対立の改善なるか 「ピンポン外交」50年で式典” (日本語). NHK NEWS WEB. 2021年4月11日閲覧。 ^ “黒人射殺は警官の「誤射」 2日連続抗議デモ―米ミネソタ州:時事ドットコム”. www.jiji.com. 2021年4月14日閲覧。