Berlin

Kontext von Berlin

Berlin [bɛr'li:n] ist die Hauptstadt und ein Land der Bundesrepublik Deutschland. Die Großstadt ist mit rund 3,8 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste und mit 892 Quadratkilometern die flächengrößte Gemeinde Deutschlands sowie die bevölkerungsreichste Stadt der Europäischen Union. Die Stadt hat mit 4210 Einwohnern pro Quadratkilometer die dritthöchste Bevölkerungsdichte Deutschlands. In der Agglomeration Berlin leben knapp 4,7 Millionen Einwohner, in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg rund 6,2 Millionen. Der Stadtstaat besteht aus zwölf Bezirken. Neben den Flüssen Spree, Havel und Dahme befinden sich im Stadtgebiet kleinere Fließgewässer sowie zahlreiche Seen und Wälder. 1237 und 1244 wurden die Nachbarstädte Alt-Kölln und Alt-Berlin im heutigen Ortsteil Mitte erstmals urkundlich erwähnt. Die Doppelstadt wurde als Handelsplatz gegründet und stieg im Mittelalter zu einem b…Weiterlesen

Berlin [bɛr'li:n] ist die Hauptstadt und ein Land der Bundesrepublik Deutschland. Die Großstadt ist mit rund 3,8 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste und mit 892 Quadratkilometern die flächengrößte Gemeinde Deutschlands sowie die bevölkerungsreichste Stadt der Europäischen Union. Die Stadt hat mit 4210 Einwohnern pro Quadratkilometer die dritthöchste Bevölkerungsdichte Deutschlands. In der Agglomeration Berlin leben knapp 4,7 Millionen Einwohner, in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg rund 6,2 Millionen. Der Stadtstaat besteht aus zwölf Bezirken. Neben den Flüssen Spree, Havel und Dahme befinden sich im Stadtgebiet kleinere Fließgewässer sowie zahlreiche Seen und Wälder. 1237 und 1244 wurden die Nachbarstädte Alt-Kölln und Alt-Berlin im heutigen Ortsteil Mitte erstmals urkundlich erwähnt. Die Doppelstadt wurde als Handelsplatz gegründet und stieg im Mittelalter zu einem bedeutenden Wirtschaftszentrum auf. In seiner fast 800-jährigen Geschichte war Berlin Hauptstadt der Mark Brandenburg, Preußens und Deutschlands. Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts festigte Berlin sich als internationale Großstadt mit viel Zuzug bis hin zur weltweit viertgrößten Stadt, mit der Berliner Klassik als Kulturstandort, als Zentrum der europäischen Aufklärung, sowie als bedeutender Industrie- und Wissenschaftsstandort. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs unterlag die Stadt 1945 dem Viermächtestatus; Ost-Berlin hatte ab 1949 die Funktion als Hauptstadt der sozialistischen Autokratie der Deutschen Demokratischen Republik, während West-Berlin sich eng an die freiheitlich-demokratische Bundesrepublik anschloss. Mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 und der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 wuchsen die beiden Stadthälften wieder zusammen und Berlin erhielt seine Rolle als gesamtdeutsche Hauptstadt zurück. Seit 1999 ist die Stadt Sitz der Bundesregierung, des Bundespräsidenten, des Deutschen Bundestages, des Bundesrates sowie der meisten Bundesministerien, zahlreicher Bundesbehörden und Botschaften.

Zu den bedeutendsten Zweigen der Wirtschaft Berlins gehören der Tourismus, die Kreativ- und Kulturwirtschaft, die Biotechnologie und Gesundheitswirtschaft mit Medizintechnik und pharmazeutischer Industrie, die Informations- und Kommunikationstechnik, die Bau- und Immobilienwirtschaft, der Handel, die Optoelektronik, die Energietechnik sowie das Messe- und Kongresswesen. Die Stadt ist ein europäischer Verkehrsknotenpunkt des Straßen-, Schienen- und Luftverkehrs. Berlin zählt zu den aufstrebenden, internationalen Zentren für innovative Unternehmensgründer und Start-up-Unternehmen. Berlin verzeichnet jährlich hohe Zuwachsraten bei der Zahl der Erwerbstätigen.

Berlin gilt als Weltstadt der Kultur, Politik, Medien und Wissenschaften. Die hiesigen Hochschulen und Forschungseinrichtungen, der lokale Sport und die Museen genießen internationalen Ruf. Die Metropole trägt den UNESCO-Titel Stadt des Designs und ist eines der meistbesuchten Zentren des Kontinents. Architektur, Festlichkeiten und Nachtleben sind weltweit bekannt.

Mehr über Berlin

- Bevölkerung 3755251

- Fläche 891

- Namensherkunft und erste Besiedlungen

Der Name der hochmittelalterlichen Gründungsstadt Berlin geht auf das altpolabische Wort Birlin, Berlin zurück, das ‚Ort in einem sumpfigen Gelände‘ bedeutet. Noch heute gibt es den See Berl in Berlin-Wartenberg. Zugrunde liegt altpolabisch birl-, berl- ‚Sumpf, Morast‘, ergänzt um das ortsnamenbildende slawische Suffix -in. Die urkundliche Überlieferung mit dem Artikel („der Berlin“) spricht für einen Flurnamen, den die Stadtgründer aufgenommen hatten.[1][2] Wie alle slawischstämmigen deutschen Ortsnamen im nordöstlichen Mitteleuropa, die auf -in enden (Schwerin, Stettin, Eutin, Templin, Küstrin usw.), wird auch Berlin auf der letzten Silbe betont.

Der Name Kölln ist vermutlich eine Namensübertragung von Köln am Rhein, der auf lateinisch colonia ‚Pflanzstadt in einem eroberten Land, Kolonie‘ zurückgeht. Nicht ganz auszuschließen ist jedoch auch eine Herleitung von einem altpolabischen Namen *kol’no, der zu kol ‚Pfahl‘ gebildet wäre.[1]

Der Stadtname ist weder auf den angeblichen Gründer der Stadt, Albrecht den Bären, noch auf das Berliner Wappentier zurückzuführen. Hierbei handelt es sich um ein redendes Wappen, mit dem versucht wird, den Stadtnamen in deutscher Interpretation bildlich darzustellen. Das Wappentier leitet sich demnach vom Stadtnamen ab, nicht umgekehrt.[3]

…WeiterlesenNamensherkunft und erste BesiedlungenWeniger lesenDer Name der hochmittelalterlichen Gründungsstadt Berlin geht auf das altpolabische Wort Birlin, Berlin zurück, das ‚Ort in einem sumpfigen Gelände‘ bedeutet. Noch heute gibt es den See Berl in Berlin-Wartenberg. Zugrunde liegt altpolabisch birl-, berl- ‚Sumpf, Morast‘, ergänzt um das ortsnamenbildende slawische Suffix -in. Die urkundliche Überlieferung mit dem Artikel („der Berlin“) spricht für einen Flurnamen, den die Stadtgründer aufgenommen hatten.[1][2] Wie alle slawischstämmigen deutschen Ortsnamen im nordöstlichen Mitteleuropa, die auf -in enden (Schwerin, Stettin, Eutin, Templin, Küstrin usw.), wird auch Berlin auf der letzten Silbe betont.

Der Name Kölln ist vermutlich eine Namensübertragung von Köln am Rhein, der auf lateinisch colonia ‚Pflanzstadt in einem eroberten Land, Kolonie‘ zurückgeht. Nicht ganz auszuschließen ist jedoch auch eine Herleitung von einem altpolabischen Namen *kol’no, der zu kol ‚Pfahl‘ gebildet wäre.[1]

Der Stadtname ist weder auf den angeblichen Gründer der Stadt, Albrecht den Bären, noch auf das Berliner Wappentier zurückzuführen. Hierbei handelt es sich um ein redendes Wappen, mit dem versucht wird, den Stadtnamen in deutscher Interpretation bildlich darzustellen. Das Wappentier leitet sich demnach vom Stadtnamen ab, nicht umgekehrt.[3]

Markgrafschaft und Kurfürstentum BrandenburgRekonstruierter Plan der historischen Doppelstadt Alt-Berlin und Alt-Kölln um 1230 (erstellt von K. F. von Klöden im 19. Jahrhundert)

Die auf der Spreeinsel gelegene Stadt Kölln wurde 1237 erstmals urkundlich erwähnt.[4] 1244 folgte dann die erste Erwähnung (Alt-)Berlins, das am nordöstlichen Ufer der Spree liegt. Neuere archäologische Funde belegen, dass es bereits in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts vorstädtische Siedlungen beiderseits der Spree gegeben hat.[5] 1280 fand der erste nachweisbare märkische Landtag in Berlin statt. Dies deutet auf eine frühe Spitzenstellung, wie sie auch aus dem Landbuch Karls IV. (1375) erkennbar wird, als Berlin mit Stendal, Prenzlau und Frankfurt (Oder) als die Städte mit dem höchsten Steueraufkommen nachgewiesen werden. Die beiden Städte Berlin und Kölln bekamen 1307 ein gemeinsames Rathaus.

Berlin teilte das Schicksal Brandenburgs unter den Askaniern (1157–1320), Wittelsbachern (1323–1373) und Luxemburgern (1373–1415). Im Jahr 1257 zählte der Markgraf von Brandenburg zum ersten Mal zum einzig zur Königswahl berechtigten Wahlkollegium. Die genauen Regeln wurden 1356 mit der Goldenen Bulle festgelegt; seitdem galt Brandenburg als Kurfürstentum. Nachdem der deutsche König Sigismund von Luxemburg 1415 Friedrich I. von Hohenzollern mit der Mark Brandenburg belehnt hatte, regierte diese Familie bis 1918 in Berlin als Markgrafen und Kurfürsten von Brandenburg und ab 1701 auch als Könige in bzw. von Preußen.

Ab dem 14. Jahrhundert war Berlin Mitglied des Handelsbundes der Hanse. 1518 trat Berlin formal aus der Hanse aus bzw. wurde von ihr ausgeschlossen.[6]

Gegen Ende des 14. Jahrhunderts wurde die Berliner Bevölkerung durch die Folgen der Pest dezimiert.[7] 1448 revoltierten Einwohner von Berlin im „Berliner Unwillen“ gegen den Schlossneubau des Kurfürsten Friedrich II. („Eisenzahn“).[8][9] Dieser Protest war jedoch nicht von Erfolg gekrönt, und die Stadt büßte viele ihrer mittlerweile ersessenen politischen und ökonomischen Freiheiten ein. Kurfürst Johann Cicero erklärte 1486 Berlin zur Hauptresidenzstadt des brandenburgischen Kurfürstentums.

Churfürstliche Residenzstadt Berlin und Cöln um 1645 (Kupferstich von Matthäus Merian)

Churfürstliche Residenzstadt Berlin und Cöln um 1645 (Kupferstich von Matthäus Merian)Die Reformation wurde 1539 unter Kurfürst Joachim II. in Berlin und Kölln eingeführt, ohne dass es zu großen Auseinandersetzungen kam. Der Dreißigjährige Krieg zwischen 1618 und 1648 hatte für Berlin verheerende Folgen: Ein Drittel der Häuser wurde beschädigt, die Bevölkerungszahl halbierte sich. Friedrich Wilhelm, bekannt als der Große Kurfürst, übernahm 1640 die Regierungsgeschäfte von seinem Vater. Ab 1641 kam es zur Gründung der Vorstädte Friedrichswerder, Dorotheenstadt und Friedrichstadt.

Unter Friedrich Wilhelm wurde eine Politik der Einwanderung und der religiösen Toleranz gepflegt. 1671 wurde 50 jüdischen Familien aus Österreich ein Zuhause in Berlin gegeben. Mit dem Potsdamer Toleranzedikt 1685 lud der Kurfürst die französischen Hugenotten nach Brandenburg ein. Über 15.000 Franzosen kamen, von denen sich 6.000 in Berlin niederließen. Um 1700 waren 20 Prozent der Berliner Einwohner Franzosen, und ihr kultureller Einfluss war groß. Viele Einwanderer kamen außerdem aus Böhmen, Polen und dem Land Salzburg. Von 1658 bis 1683 wurde die Doppelstadt Berlin-Kölln zur Festung mit insgesamt 13 Bastionen ausgebaut.

Preußen und Deutsches Kaiserreich Das Berliner Schloss, seit 1701 die Hauptresidenz der preußischen Könige und damit ab 1871 auch der Deutschen Kaiser (Bild um 1900)

Das Berliner Schloss, seit 1701 die Hauptresidenz der preußischen Könige und damit ab 1871 auch der Deutschen Kaiser (Bild um 1900)Berlin erlangte 1701 durch die Krönung Friedrichs I. zum König in Preußen die Stellung der preußischen Hauptstadt, was durch das Edikt zur Bildung der Königlichen Residenz Berlin durch Zusammenlegung der Städte Berlin, Kölln, Friedrichswerder, Dorotheenstadt und Friedrichstadt am 17. Januar 1709 amtlich wurde.[10] Die Einwohnerzahl Berlins stieg dadurch auf etwa 55.000. Bald darauf entstanden neue Vorstädte, die Berlin vergrößerten. Um 1800 entwickelte sich die Stadt zu einem der Zentren der deutschen Kulturlandschaft, was in der als „Berliner Klassik“ bezeichneten großstädtischen Bürgerkultur zum Ausdruck kam. Die religiöse und gesellschaftliche Toleranz während dieser Zeit ließ Berlin zu einer der bedeutendsten Städte der Aufklärung in Europa werden.

Nach der Niederlage Preußens 1806 gegen die Armeen Napoleons verließ König Friedrich Wilhelm III. Berlin Richtung Königsberg. Behörden und wohlhabende Familien zogen aus Berlin fort. Französische Truppen besetzten die Stadt von 1806 bis 1808. Unter dem Reformer Freiherr vom und zum Stein wurde 1808 die neue Berliner Städteordnung beschlossen, was zur ersten frei gewählten Stadtverordnetenversammlung führte. An die Spitze der neuen Verwaltung wurde ein Oberbürgermeister gewählt. Die Vereidigung der neuen Stadtverwaltung, Magistrat genannt, erfolgte im Berliner Rathaus.[11]

Berlins ältester Platz: Der Molkenmarkt (auch: Alter Markt) in der Altstadt, um 1780

Berlins ältester Platz: Der Molkenmarkt (auch: Alter Markt) in der Altstadt, um 1780Bei den Reformen der Schulen und wissenschaftlichen Einrichtungen spielte die von Wilhelm von Humboldt vorgeschlagene Bildung einer Berliner Universität eine bedeutende Rolle. Die neue Universität (1810) entwickelte sich rasch zum geistigen Mittelpunkt von Berlin und wurde bald weithin berühmt.[11] Weitere Reformen wie die Einführung einer Gewerbesteuer, das Gewerbe-Polizeigesetz (mit der Abschaffung der Zunftordnung), unter Staatskanzler Karl August von Hardenberg verabschiedet, die bürgerliche Gleichstellung der Juden und die Erneuerung des Heereswesens führten zu einem neuen Wachstumsschub in Berlin. Vor allem legten sie die Grundlage für die spätere Industrieentwicklung in der Stadt. Der König kehrte Ende 1809 nach Berlin zurück.[11] Am 28. Mai 1813 wurden in der Jungfernheide letztmals in Preußen Todesurteile durch Verbrennen auf dem Scheiterhaufen vollstreckt.[12][13]

In den folgenden Jahrzehnten bis um 1850 siedelten sich außerhalb der Stadtmauern neue Fabriken an, in denen die Zuwanderer als Arbeiter oder Tagelöhner Beschäftigung fanden. Dadurch verdoppelte sich die Zahl der Einwohner durch Zuzug aus den östlichen Landesteilen.[11] Bedeutende Unternehmen wie Borsig, Siemens oder die AEG entstanden und führten dazu, dass Berlin bald als Industriestadt galt. Damit einher ging auch der politische Aufstieg der Berliner Arbeiterbewegung, die sich zu einer der stärksten der Welt entwickelte.[14]

Unter den Linden, Ecke Friedrichstraße, um 1900

Unter den Linden, Ecke Friedrichstraße, um 1900Im Ergebnis der Märzrevolution machte der König zahlreiche Zugeständnisse. 1850 wurde eine neue Stadtverfassung und Gemeindeordnung beschlossen, wonach die Presse- und Versammlungsfreiheit wieder aufgehoben, ein neues Dreiklassen-Wahlrecht eingeführt und die Befugnisse der Stadtverordneten stark eingeschränkt wurden. Die Rechte des Polizeipräsidenten Hinckeldey wurden dagegen gestärkt. In seiner Amtszeit bis 1856 sorgte er für den Aufbau der städtischen Infrastruktur (vor allem Stadtreinigung, Wasserwerke, Wasserleitungen, Errichtung von Bade- und Waschanlagen).[11][15]

1861 wurden Moabit und der Wedding sowie die Tempelhofer, Schöneberger, Spandauer und weitere Vorstädte eingemeindet. Den Ausbau der Stadt regelte ab 1862 der Hobrecht-Plan. Die Blockbebauung mit einer Traufhöhe von 22 Metern prägt viele Berliner Stadtviertel. Durch den rasanten Bevölkerungsanstieg, Bauspekulation und Armut kam es zu prekären Wohnverhältnissen in den Mietskasernen der entstehenden Arbeiterwohnquartiere mit ihren für Berlin typischen mehrfach gestaffelten, engen Hinterhöfen.[16]

Mit der Einigung zum kleindeutschen Nationalstaat durch den preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck am 18. Januar 1871 wurde Berlin Hauptstadt des Deutschen Reichs (bis 1945).[17] Nach der Entstehung des Kaiserreichs folgte die Gründerzeit, in der Deutschland zur Weltmacht und Berlin zur Weltstadt aufstieg. Berlin wurde im Jahr 1877 zunächst Millionenstadt und überstieg die Zweimillionen-Einwohner-Grenze erstmals im Jahr 1905. Der vier Jahrzehnte währende Frieden endete mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs 1914. Nach der Niederlage Deutschlands 1918 kehrte Kaiser Wilhelm II. nicht mehr nach Berlin zurück. Er floh in die Niederlande.

Weimarer Republik und Groß-Berlin Einstein eröffnet die Funkausstellung 1930.

Einstein eröffnet die Funkausstellung 1930.Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde am 9. November 1918 in Berlin die Republik ausgerufen.[18] In den Monaten nach der Novemberrevolution kam es mehrfach zu teils blutigen Auseinandersetzungen zwischen der Regierung und ihren Freikorps sowie revolutionären Arbeitern. Anfang 1919 erschütterte der Januaraufstand die Stadt, zwei Monate später ein Generalstreik. Bei den Berliner Märzkämpfen wurden auf Befehl des sozialdemokratischen Reichswehrministers Gustav Noske Feldgeschütze, Mörser und Flugzeuge mit Bomben gegen die Bevölkerung eingesetzt. In Lichtenberg starben vom 3. bis zum 16. März insgesamt 1200 Menschen.[19]

1920 kam es zum Blutbad vor dem Reichstag und später zum Kapp-Putsch. In der zweiten Jahreshälfte folgte mit der Gründung Groß-Berlins die größte Eingemeindung der Stadtgeschichte, bei der sich das bis dahin bestehende Berlin mit mehreren umliegenden Städten und Landgemeinden sowie zahlreichen Gutsbezirken zu dem vereinigte, was heute unter „Berlin“ verstanden wird. Die so vergrößerte Stadt hatte rund vier Millionen Einwohner und war in den 1920er-Jahren die größte Stadt Kontinentaleuropas und nach London und New York die drittgrößte Stadt der Welt. Dies ging mit einem großen Zukunftsaufbruch einher. Die Stadt erlebte in den Folgejahren eine Blütezeit der Kunst, Kultur, Wissenschaft und Technik[20][21] und wurde durch die Eingemeindung der industriereichen Vororte 1920 in der Statistik zur größten Industriestadt Europas. Diese Epoche wurde später auch als die „Goldenen Zwanziger“ bekannt, die dann mit der Weltwirtschaftskrise zum Ende des Jahrzehnts, auch in Berlin, ihr jähes Ende fand.

Nationalsozialismus Potsdamer Platz, 1945

Potsdamer Platz, 1945Nach der Machtergreifung 1933 gewann Berlin in der Zeit des Nationalsozialismus als Hauptstadt des Dritten Reichs zunächst erneut an Bedeutung, vor allem durch die Zentralisierung, die mit der „Gleichschaltung“ der Landesregierungen verbunden war. Adolf Hitler und Albert Speer entwickelten architektonische Konzepte für den Umbau der Stadt zur „Welthauptstadt Germania“, die jedoch nie verwirklicht wurden.[22]

Das NS-Regime zerstörte Berlins jüdische Gemeinde, die vor 1933 rund 160.000 Mitglieder zählte. Nach den Novemberpogromen von 1938 wurden tausende Berliner Juden ins nahe gelegene KZ Sachsenhausen deportiert. Rund 50.000 der noch in Berlin wohnhaften 66.000 Juden wurden von 1941 an in Ghettos und Arbeitslager nach Litzmannstadt, Minsk, Kaunas, Riga, Piaski oder Theresienstadt deportiert.[23] Viele starben dort unter den widrigen Lebensbedingungen, andere wurden später während des Holocausts in Vernichtungslager wie Auschwitz verschleppt und ermordet.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde Berlin erstmals am 25. August 1940 von britischen Bombern angegriffen. Die alliierten Luftangriffe steigerten sich massiv ab 1943, wobei große Teile Berlins zerstört wurden. Die Schlacht um Berlin 1945 führte zu weiteren Zerstörungen. Fast die Hälfte aller Gebäude war zerstört, nur ein Viertel aller Wohnungen war unbeschädigt geblieben. Von 226 Brücken standen nur noch 98.[24]

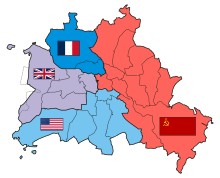

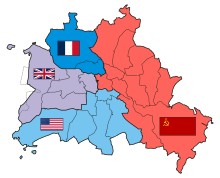

Geteilte Stadt Karte der geteilten Stadt

Karte der geteilten Stadt „Rosinenbomber“ am Deutschen Technikmuseum Berlin

„Rosinenbomber“ am Deutschen Technikmuseum BerlinNach der Einnahme der Stadt durch die Rote Armee und der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 wurde Berlin gemäß den Londoner Protokollen – der Gliederung ganz Deutschlands in Besatzungszonen entsprechend – im Juli 1945 in vier Sektoren aufgeteilt. Es entstanden die Sektoren der USA, des Vereinigten Königreichs, Frankreichs und der Sowjetunion. Weder in der Konferenz von Jalta noch im Potsdamer Abkommen war eine förmliche Teilung in Westsektoren und Ostsektor (West-Berlin und Ost-Berlin) vorgesehen. Diese Gruppierung ergab sich 1945/46 unter anderem durch das gemeinsame Interesse der West-Alliierten.

Die Sowjetische Militäradministration in Deutschland schuf schon am 19. Mai 1945 einen Magistrat für Berlin. Er bestand aus einem parteilosen Oberbürgermeister, vier Stellvertretern und 16 Stadträten. Für Groß-Berlin blieb allerdings eine Gesamtverantwortung aller vier Hauptsiegermächte bestehen. Es wurde versucht, nicht mehr gewollte Straßennamen der Vorkriegszeit in einem neuen Stadtplan umzubenennen, was nur teilweise erfolgte.[25] Die zunehmenden politischen Differenzen zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion führten nach einer Währungsreform in den West-Sektoren 1948/1949 zu einer wirtschaftlichen Blockade West-Berlins, welche die Westalliierten mit der „Berliner Luftbrücke“ überwanden.

Bau der Mauer am Brandenburger Tor (1961)

Bau der Mauer am Brandenburger Tor (1961)Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Westen Deutschlands und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) im Osten Deutschlands im Jahr 1949 verfestigte sich der Kalte Krieg auch in Berlin. Während die Bundesrepublik ihren Regierungssitz in Bonn einrichtete, proklamierte die DDR Berlin als Hauptstadt. West-Berlin war somit seit 1949 de facto ein Land der Bundesrepublik mit rechtlicher Sonderstellung und Ost-Berlin de facto ein Teil der DDR.

Der Ost-West-Konflikt gipfelte in der Berlin-Krise und führte zum Bau der Berliner Mauer durch die DDR am 13. August 1961. Der Osten und Westen der Stadt waren seitdem voneinander getrennt. Der Übergang war nur an bestimmten Kontrollpunkten möglich, allerdings nicht mehr für die Bewohner der DDR und Ost-Berlins und bis 1972 nur in Ausnahmefällen für Bewohner West-Berlins, jene die nicht nur im Besitz des Berliner Personalausweises waren. 1972 trat das Viermächteabkommen über Berlin in Kraft. Während die Sowjetunion den Viermächte-Status nur auf West-Berlin bezog, unterstrichen die Westmächte 1975 in einer Note an die Vereinten Nationen ihre Auffassung vom Viermächte-Status über Gesamt-Berlin. Die Problematik des umstrittenen Status Berlins wird auch als Berlin-Frage bezeichnet.

Am 26. Juni 1963 besuchte der amerikanische Präsident John F. Kennedy West-Berlin und hielt seine vielbeachtete „Ich bin ein Berliner“-Rede vor dem Rathaus Schöneberg.[26]

In der DDR kam es 1989 zur politischen Wende, die Mauer wurde am 9. November geöffnet.

Wiedervereinte Stadt Wiedervereinigung Deutschlands und Berlins

Wiedervereinigung Deutschlands und BerlinsAm 3. Oktober 1990 wurden die beiden deutschen Staaten durch den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland vereint und Berlin per Einigungsvertrag Bundeshauptstadt.[27] Im Jahr 1994 zogen sich dann schließlich auch die Truppen der früheren Besatzungsmächte aus Berlin zurück.

Am 20. Juni 1991 beschloss der Bundestag mit dem Hauptstadtbeschluss nach kontroverser öffentlicher Diskussion, dass die Stadt Sitz der deutschen Bundesregierung und des Bundestages sein solle.[28] 1994 wurde das Schloss Bellevue auf Initiative Richard von Weizsäckers zum ersten Amtssitz des Bundespräsidenten. In der Folgezeit wurde das Bundespräsidialamt in unmittelbarer Nähe errichtet. Im Jahr 1999 nahmen dann Regierung und Parlament wieder ihre Arbeit in Berlin auf. 2001 wurde das neue Bundeskanzleramt eingeweiht und vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder bezogen. Die überwiegende Zahl der Auslandsvertretungen in Deutschland verlegten in den folgenden Jahren ihren Sitz nach Berlin.

Zum 1. Januar 2001 wurde die Zahl der Bezirke von 23 auf 12 reduziert, um eine effizientere Verwaltung und Planung zu ermöglichen.

↑ a b Deutsches Ortsnamenbuch. Hrsg. von Manfred Niemeyer. Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2012, ISBN 978-3-11-018908-7, S. 60. ↑ Arnt Cobbers: Kleine Berlin-Geschichte. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 2. aktualisierte Auflage. Jaron Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-89773-142-4, S. 14. ↑ Herbert Schwenk: Zur Herkunft der Namen der Doppelstadt „Berlin“ und „Cölln“. (Nicht mehr online verfügbar.) In: luise-berlin.de. Luisenstädtischer Bildungsverein, 1. Juli 2007, archiviert vom am 1. Januar 2015; abgerufen am 18. April 2019 (aus: Herbert Schwenk: Berliner Stadtentwicklung von A–Z. Edition Luisenstadt, Berlin 1997). ↑ H.G. Gengler: Regesten und Urkunden zur Verfassungs- und Rechtsgeschichte der deutschen Städte im Mittelalter. Erlangen 1863, S. 181–196. ↑ Die deutsche Hauptstadt altert um Jahrzehnte. In: Welt Online, 18. Oktober 2012. ↑ Wolfgang Ribbe (Hrsg.): Geschichte Berlins. 3. Auflage. Berlin 2002, S. 182, 268–271. ↑ Frank Thadeusz: So hart war das Leben der ersten Berliner. In: Spiegel Online Wissenschaft. Abgerufen am 17. Mai 2020. ↑ Berliner Unwillen. In: diegeschichteberlins.de. Verein für die Geschichte Berlins e. V., abgerufen am 30. Mai 2013. ↑ Was den „Berliner Unwillen“ erregte. In: Tagesspiegel Online. 26. Oktober 2012. ↑ Bernd Horlemann (Hrsg.), Hans-Jürgen Mende (Hrsg.): Berlin 1994. Taschenkalender. Edition Luisenstadt Berlin, Nr. 01280. ↑ a b c d e Wolfgang Ribbe, Jürgen Schmädeke: Reformzeit, Revolution und Reaktion (1800 bis 1860). Das Ende der friderizianischen Epoche: Berlin in der Phase des Umbruchs. In: Kleine Berlin-Geschichte. Herausgegeben von der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Berlin in Verbindung mit der Historischen Kommission zu Berlin, Stapp Verlag, Berlin 1994, ISBN 3-87776-222-0, S. 80–128. ↑ Brigitte Beier: Die Chronik der Deutschen. Gütersloh/München 2007, S. 198. ↑ Kalenderblatt 28. Mai in: Nordbayerischer Kurier vom 28. Mai 2019, S. 2. ↑ Axel Weipert: Das Rote Berlin. Eine Geschichte der Berliner Arbeiterbewegung 1830–1934. Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-8305-3242-2. ↑ Robert Springer: Berlins Straßen, Kneipen und Clubs im Jahre 1848. Verlag Friedrich Gerhard, Berlin 1850, DNB 207078831 (Nachdruck). ↑ Horst Ulrich, Uwe Prell, Ernst Luuk: Berlin Handbuch. Das Lexikon der Bundeshauptstadt. FAB Verlag, Berlin 1992, ISBN 3-927551-27-9, S. 557 (Hobrechtplan), 818 f. (Mietskasernen), 1388 f. (Wohnungsbau). ↑ Zum staatsrechtlichen Status siehe: Deutsches Reich#Völkerrechtliche und staatsrechtliche Fragen nach 1945. ↑ Axel Weipert: Das Rote Berlin. Eine Geschichte der Berliner Arbeiterbewegung 1830–1934. Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-8305-3242-2, S. 138–162. ↑ Birgitt Eltzel: „Schießbefehl für Lichtenberg“ – LiMa+. (Nicht mehr online verfügbar.) In: lichtenbergmarzahnplus.de. 2. März 2019, archiviert vom am 6. Mai 2019; abgerufen am 6. Mai 2019. ↑ Nicola Schwannauer: Tüftler Zaschka: ein Freiburger, der alles kleinkriegte. In: Badische Zeitung. 15. Mai 2016, abgerufen am 3. April 2017. ↑ YouTube-Video über Engelbert Zaschka. SWR Fernsehen, 16. Mai 2016, abgerufen am 6. November 2016. ↑ Matthias Donath: Bunker, Banken, Reichskanzlei – Architekturführer Berlin 1933–1945. Lukas, Berlin 2005, ISBN 3-936872-51-1. ↑ Gedenkbuch. Suche im Namenverzeichnis. Suchen nach: Berlin – Wohnort. In: bundesarchiv.de, abgerufen am 17. August 2017. ↑ Johannes Strempel: Berlin. Ende in Trümmern. In: GEO Epoche. Nr. 44, Hamburg 2010, S. 146–162, hier S. 162. ↑ Berliner Stadtplan von 1946 -Dokument einer verpaßten Vergangenheitsbewältigung im Berliner Stadtbild, Jürgen Karwelat und Bernhard Müller (Hrsg.), Berliner Geschichtswerkstatt e. V., Berlin 30, ISBN 3-925702-09-1. ↑ Andreas W. Daum, Kennedy in Berlin. Politik, Kultur und Emotionen im Kalten Krieg”. Schöningh, Paderborn 2003, ISBN 3-506-71991-2, S. 112‒138, 200‒204; Ein großer Tag in der Geschichte unserer Stadt, Presse- und Informationsamt des Landes Berlin 1963, Broschüre gedruckt im Druckhaus Tempelhof. ↑ Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands – Auszug (PDF; 56 kB) auf berlin.de, abgerufen am 31. Mai 2013. ↑ Vollendung der Einheit Deutschlands (PDF; 213 kB) Deutscher Bundestag, 12. Wahlperiode, 1991, auf berlin.de, abgerufen am 31. Mai 2013.

- Sicherheit

Berlin ist im Allgemeinen eine sichere und tolerante Stadt. Wie in allen Großstädten gibt es Kleinkriminalität wie Fahrrad- und Taschendiebstahl, Trickbetrug (Hütchenspiel), aber auch Rauschgiftdelikte. Besonders im Gedränge des öffentlichen Nahverkehrs und an touristischen Zentren sollte man auf Wertsachen achten, in Restaurants Taschen nicht über den Stuhl hängen, Geldbörsen und Handys nicht offen auf dem Tisch liegen lassen.

In Teilen von Kreuzberg (Oranienplatz), Friedrichshain (Boxhagener Platz) und Prenzlauer Berg (Mauerpark) gibt es in der Nacht zum und am 1. Mai regelmäßig Krawalle, die in den letzten Jahren aber deutlich an Dramatik verloren haben. Trotzdem sollte man als Tourist versuchen nicht zwischen die Fronten zu geraten.

Kriminalitätsschwerpunkte sind laut Berliner Polizei am Alexanderplatz (Mitte); an der Warschauer Brücke und in einem kleinen Bereich der Rigaer Straße (Friedrichshain); im Görlitzer Park und am Kottbusser Tor (Kreuzberg); in Teilen der Hermannstraße und am Hermannplatz (Neukölln).

Die Notrufnummer bei Verlust von Schecks, EC- oder Kreditkarten ist 116 116.